Il dibattito sul postmoderno in filosofia (che, in parte, mi riguarda) sta continuando. Qui sotto, l'articolo di Emanuele Severino, uscito ieri sul Corriere della Sera. Sul sito di Micromega, alcuni altri interventi interessanti: firmati da Franca D'Agostini, Adriano Ardovino e Mauro Barberis.

Nuovo realismo, vecchio dibattito

Fatti e interpretazioni: Eco, Ferraris e Vattimo rischiano la leggerezza

Emanuele Severino - Corriere della Sera, 31 agosto 2011

Questa estate, dopo un incontro alla Milanesiana, mi son trovato a cenare con Umberto Eco e Maurizio Ferraris. A un certo punto il discorso è caduto sul modo di intendere i «fatti». Molto difesi da Eco e Ferraris. E anche il «senso comune» era molto difeso da Eco. Ho avuto l' impressione che per lui e, credo, anche per Ferraris, la «verità» fosse il cosiddetto «senso comune». Il loro primo bersaglio era l'affermazione di Nietzsche, che «non esistono fatti ma solo interpretazioni». Nietzsche non è un «realista». Ma implicitamente il bersaglio si allargava a Heidegger e a Gadamer e anche a chi, come Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, ha lavorato sulla scia di questi pensatori, a partire appunto da Nietzsche.

Poi, su «la Repubblica» Ferraris ha scritto che è ora di far rivivere su scala mondiale i «fatti», la «verità», il «realismo» e ha discusso la cosa con Vattimo che però non è d'accordo. Sul «nuovo realismo» si annunciano già convegni in varie parti del mondo a cui auguro di evitare una certa leggerezza purtroppo occhieggiante. Anche Benedetto XVI, a Madrid, ha invitato i giovani a «cercare la verità» (si capisce, per poterla trovare) e lo ha fatto citando il Parmenide di Platone. Se mi è lecito annotarlo, c' è anche chi, da più di mezzo secolo, va dicendo che il senso autentico della verità non è investito dalla crisi inevitabile a cui è andata incontro la «verità», quale è intesa lungo la storia dell' Occidente.

Ma Ferraris, che peraltro stimo, vuol far rivivere «fatti», «verità» e «realismo» dando come cosa per sé evidente (almeno così mi è sembrato) che la realtà esista indipendentemente dalla coscienza umana, la quale sarebbe però capace di conoscerla con verità, scorgendo appunto i «fatti» ed essendo quindi una certezza che ha come contenuto la verità. Con fatica, si potrebbe far rientrare questo modo di pensare in ciò che Hegel chiamava appunto «identità di certezza e verità». Non dubito che Ferraris e Eco l'abbiano presente. Con fatica, dico, perché - lo comunicavo a Eco anche quella sera - il senso comune non è la conferma filosofica del senso comune.

Anche per le scienze della natura la realtà esiste indipendentemente dall' uomo. Da qualche millennio questo è anche il comune modo di pensare dei popoli, il loro «senso comune». Ma ben prima della scienza è la filosofia, sin dai suoi inizi, a riflettere sul rapporto tra l'essere umano e la realtà - e sul significato di queste due dimensioni. Prevale, con la grande filosofia classica (Platone, Aristotele) la conferma del senso comune. E più tardi tale conferma sarà chiamata «realismo». La prospettiva espressa dal principio di Protagora che «l'uomo è la misura di tutte le cose» (e che quindi la realtà dipende dal modo in cui l'individuo pensa e vuole) resta a lungo emarginata.

Ma, proprio perché conferma il senso comune, il «realismo» filosofico non è il senso comune. La filosofia, infatti, viene alla luce evocando un senso prima sconosciuto della parola «verità» - il senso che domina l'intera tradizione dell'Occidente dai Greci a Hegel, ad Einstein; cioè la verità come «scienza» ( epistéme ) incontrovertibile, fondata su principi primi innegabili e per sé evidenti -; e il realismo filosofico ritiene che il senso comune abbia verità. Ma è la filosofia a conoscere la verità del senso comune, non il senso comune.

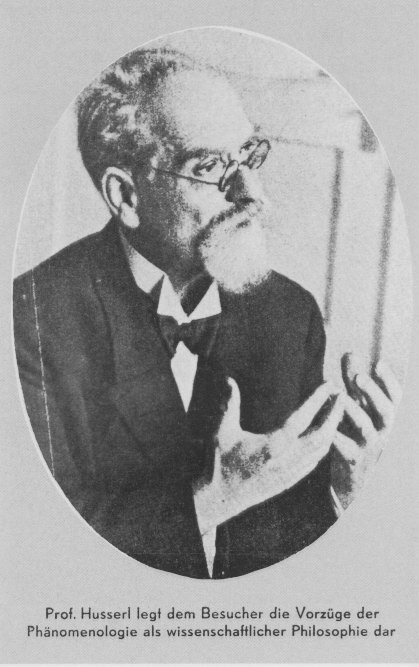

|

| Edmund Husserl |

Il «realismo» filosofico greco si è sviluppato nella filosofia patristica e scolastica (Agostino, Tommaso, ecc.), e quindi nella dottrina della Chiesa cattolica e delle altre Chiese cristiane, e poi nel Rinascimento e nella stessa filosofia moderna prekantiana, che però procede a una forma più elaborata di conferma del senso comune. E il «realismo» è stato messo in questione da Kant e dall'idealismo, per poi riaffacciarsi in varie correnti della filosofia degli ultimi due secoli, Marx e marxismo compresi. Si continua a dire che ci si è liberati della cultura idealistica. Ma quanti conoscono l'idealismo da cui ci si deve liberare? Per l'idealismo (e il neoidealismo italiano) è fuori discussione (come per il realismo) che la natura esiste indipendentemente dalle singole coscienze degli individui umani. È dalla coscienza «trascendentale» (liquidata con troppa disinvoltura) che la natura non è indipendente.

La scienza, si diceva sopra, è realista. E la «filosofia analitica», che in questi giorni si farà sentire all'Università San Raffaele di Milano, sostiene per lo più che per sapere come sia fatto il mondo bisogna rivolgersi alla scienza moderna (che non è più epistéme ). Sennonché, se il «realismo» della scienza moderna non vuol essere semplice, ingenuo «senso comune», allora è una tesi filosofica, è cioè quel realismo filosofico la cui potenza e complessità concettuale e i cui rapporti con le concezioni non realistiche sfuggono completamente al moderno sapere scientifico - e sarebbe un peccato se sfuggissero anche al «nuovo realismo», stando al modo in cui esso è stato presentato.

Si aggiunga che la scienza intende fondarsi sull' «osservazione». Ma la gran questione è che la realtà, che per la scienza esisterebbe egualmente anche se l' uomo non esistesse (l'uomo, dice la scienza, compare soltanto a un certo punto dello sviluppo dell'universo), è per definizione ciò che non è osservato dall' uomo, ciò di cui l'uomo non fa esperienza. Ciò significa: non può esserci esperienza umana di ciò che esiste anche quando l'umano non esiste; e quindi l'affermazione che la realtà è indipendente dall'uomo finisce anch'essa con l'essere una semplice fede o quella forma di fede che è il grado anche più alto di «probabilità».

Comune al «nuovo realismo» e al «pensiero debole» di Vattimo e Rovatti è comunque l'istanza politico-morale messa in primo piano. Si accusano reciprocamente di favorire il totalitarismo. Ora, la filosofia - come il mito e poi la scienza moderna - è nata per difendere l' uomo dal dolore e dalla morte dovuti alla natura e alla lotta tra gli uomini. In questo senso la filosofia (come il mito e la scienza), nascendo dalla paura, è mossa da un' istanza politico-morale. Ma la filosofia si accorge che il rimedio non può essere quello inaffidabile del mito, ma deve avere «verità» e la «verità» non può fondarsi sulla dimensione politico-morale. Per la sua assoluta spregiudicatezza la «verità» deve chiedersi perché la violenza dei più forti debba essere bandita. E deve saper rispondere. Altrimenti essa è semplice edificazione.

Un'ultima osservazione su Nietzsche. La sua tesi che non esistono fatti ma solo interpretazioni non va intesa in senso assoluto: riguarda solo un certo insieme di eventi. Infatti, che il divenire del mondo esista non è per Nietzsche un'interpretazione affidata da ultimo alle decisioni storiche e quindi cangianti dell' uomo: che il divenire (la storia, il tempo) esista è per Nietzsche - anche per Nietzsche - l'incontrovertibile verità fondamentale in base a cui è necessario negare ogni realtà eterna, immutabile, «divina» che sovrasti il divenire e lo domini e guidi. Questa «verità» è la Grande Fede al cui interno cresce l' intera storia dell' Occidente e, ormai, del Pianeta. La fede che da tempo, nei miei scritti, si invita a dar conto del suo incontrastato potere.

22 commenti:

Gentile prof. Vattimo, pur non essendo in accordo con la Sua filosofia, d'altro canto ho l'impressione che il nuovo realismo abbia poche e deboli frecce al suo arco.

Ad esempio, mi sembra che per il prof. Ferraris, post-moderno ed ermeneutica significhino più o meno che, non solo tutto è interpretazione, ma ogni interpretazione vale l'altra. E quindi è giusto adoperarsi affinchè ci sia un senso massimamente riconoscibile (cioè penso innanzitutto intersoggettivo) delle cose, e non la mistificazione. (Umberto Eco, mutatis mutandis e per altre vie, sostiene del resto che di un testo non si possa dare qualsiasi lettura).

Ma, a parte il fatto che, anche quando si credeva ad un senso obiettivo delle cose, si mistificava lo stesso, c'è da aggiungere che, se il suo intento di rivisitare il realismo è politico-pragmatico, allora si pone su un terreno che nei suoi stessi libri rimane fuori dall'obiettivismo e ricade per sua stessa ammissione nell'ambito di quella cosiddetta "ontologia sociale" in cui l'ermeneutica, la decostruzione, e il postmoderno in generale, possono ancora dire molto. In sostanza, se mi è permesso un certo tipo di paragone, il figliol prodigo si allontana perchè è giusto che prenda la sua strada, ma continuando ad avere come stella polare la casa paterna.

E anche se volesse proprio intraprendere la strada della ricerca di contenuti "inemendabili", mi sembra che, a tal proposito, tra le "inemendabilità" macroscopiche ci sarebbe in Italia proprio il dovere intellettuale di un vaglio della filosofia di Emanuele Severino.

Cordialissimi saluti, ringraziandoLa di un'eventuale risposta.

Penso che tutta questa querelle sia stata, piuttosto che una "addio al pensiero debole", una dimostrazione del fatto che questo "nuovo realismo" non ha i piedi ben saldi a terra (nella realtà) come vorrebbe dimostrare. Abbiamo apprezzato molto la posizione ferma (anche se "debole") di Gianni Vattimo e anche questo articolo di Severino. Spero che ci siano sviluppi a minor rischio di esposizione mediatica, continueremo a riflettere su un tema che ha certamente una posizione centrale nella nostra cultura. Altre riflessioni sul blog: http://laborsadegliattrezzi.blogspot.com/

grazie

Molto brevemente ritengo che ci sia la possibilità di una posizione teorica intermedia tra il pensiero di Vattimo e quello di Ferraris. Si chiama E. Von Glasersfeld padre del "costruttivismo radicale": salva il nucleo (oscuro) della realtà del nuovo realismo, ma allo stesso tempo sostiene che ciò che ne ricaviamo in termini di conoscenza sia sempre una costruzione del soggetto o meglio una costruzione che in quanto condivisa e comune nell'interazione, ha valore intersoggettivo. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano V e F.

Mi scuso per la cancellazione del post precedente e per l'aggiunta che faccio ora con una citazione da Wiki pedia che rende + chiaro quello che ho detto sopra:

"Egli [Von Glasersfeld] è convinto che i concetti che adoperiamo per "maneggiare" il mondo della nostra esperienza siano il risultato della nostra attività "costruttiva", nel corso della quale applichiamo una selezione negativa (principio di viabilità), eliminando tutto quello che non serve o non funziona, in modo che ciò che rimane alla fine risulti adatto, adoperabile o (come egli preferisce dire) “viabile”, cioè funzionalmente percorribile."

Condivido il senso di ciò che scrive l'autore del primo commento. In particolare il suo riferimento all'intersoggettività, che è davvero un punto dirimente per fare i conti in modo serio con l'ermeneutica (e con il pensiero debole). "Non ci sono fatti, ma solo interpretazioni" significa che la verità (dei fatti) è ciò che io costruisco con l'accordo dei miei simili. L'accordo e il disaccordo con gli altri è il criterio (l'unico) per dirimere il vero e il falso. Fuori da questo accordo, ci sono ovviamente la follia, il sogno, ecc. Dentro questo accordo, c'è tutto ciò che siamo abituati a considerare una verità di fatto.

E questa è - appunto - una presa di posizione assieme filosofia e politica. Una scelta a favore di determinati sistemi politici, anziché di altri.

Quanto al costruttivismo radicale, rispondo in termini molto generali, senza entrare nei dettagli di E. Von Glasersfeld. Ma non ci entro, perché in realtà temo che possa esserci - di nuovo - il rischio di sostenere: fin qui ci sono i fatti (ma mi chiedo: che cos'è il nucleo oscuro della realtà?), da qui in poi possiamo far proliferare le interpretazioni. Mentre l'ermeneutica che il pensiero debole si sforza di articolare va nel senso di universalizzare le interpretazioni, "mangiandosi" anche i fatti. Del resto, per amor di coerenza, chi mai dovrebbe stabilire il confine tra le due classi (fin qui i fatti/da qui in poi le interpretazioni)?

Se io dico, per esempio, che determinate caratteristiche dell'uomo non sono scritte nella sua "natura universale" e anzi che la natura umana non esiste, il grosso delle obiezioni che ricevo va esattamente nella direzione di cui dicevo. Coloro che vogliono impormi determinate caratteristiche (sii uomo!) mi risponderanno che la natura umana è un fatto (anatomico?). Mentre io sono convinto che sia un'interpretazione, l'articolazione storica di una tradizione. E allora siamo di nuovo daccapo.

Gentile prof. Vattimo, lei si interroga, e forse a ragione, su fin dove abbiamo dei fatti e dove, invece, inizino le interpretazioni. Credo che, giustamente, la forma in cui lei ha espresso la questione sia di natura problematica, e quindi non per questo sufficiente a sostenere la tesi interpretativa a discapito della tesi "fattuale", se così vogliamo chiamarla. Il problema mi pare a questo riguardo aperto ed è significativo il dibattito attuale tra lei e il prof. Ferraris come espressione di un nodo centrale, apparentemente irrisolto, all'interno del "pensiero debole". L'estremizzazione della tesi interpretativa appare in effetti incapace di proporre una reale direzione all'agire dell'uomo, e quindi anche all'agire politco se vogliamo.

Per spiegarmi meglio vorrei innanzitutto interrogarla su uno dei due capi della questione interpretazione/fatti. Se ammettiamo anche che non ci siano fatti, e prendiamo il capo puramente interpretativo della questione, allora appare molto difficile non ravvisare una qualche evanescenza della stessa interpretazione, una dissoluzione dell'interpretato nell'atto dell'interpretare. A questo proposito vorrei ricordarle il principio del suo maestro Pareyson che sosteneva appunto: "della verità non c'è che interpretazione, non c'è interpretazione che della verità", come ad affermare un sostrato necessario all'atto interpretativo, e aggiungo un sostrato anche precedente a questo atto. Se si inverte il rapporto temporale tra fatti, o chiamiamoli più genericamente sostrato senza azzardarci a porli come puntelli metafisici, e interpretazione, allora svanisce il senso profondo dell'atto interpretativo.

In seconda istanza vorrei toccare il capo più pratico della questione. Cioè quello del ritrovamento della verità come condivisione comune di una visione del mondo. Innanzitutto mi domando perché all'interno del pensiero debole ci debbano essere gruppi di visioni del mondo e non una moltitudine diversa e inconciliabile di interpretazioni discordanti, fatto che non sembra in nessun modo escluso dallo svolgimento del suo discorso ermeneutico. In nome di cosa quindi la riunione in gruppi e non uno stato di "tutti contro tutti" o almeno "ognuno per sé"? In nome di un opinione più forte? Sembrerebbe contraddire le sue premesse. In nome di un potere? Sembrerebbe contraddire per lo meno le sue aspirazioni.

In terzo luogo mi chiedo perché lei veda il sostrato di cui sopra, i "fatti" se lei vuole, come un detrimento alla pratica interpretativa, quando mi sembra invece che la loro esistenza non neghi affatto l'esistenza di un'interpretazione ma anzi che la garantisca!

Grazie.

Grazie a lei per questa domanda così articolata. Provo a risponderle solo con qualche punto sintetico, perché naturalmente il discorso si farebbe complesso.

- Il vero problema della "tesi fattuale" di cui lei parla (e dentro ci stanno ovviamente moltissime cose, molti autori, secoli di discussioni, ben al di là della discussione degli ultimi mesi) è che deve porre da qualche parte il confine tra fatti e interpretazioni: fin qui, le interpretazioni; da qui in poi, soltanto fatti intangibili. Non crede che questo dualismo - molto evidente in parecche prospettive fattualiste, per farla breve - sia francamente ingestibile sul piano teorico? Chi decide dove tracciare la distinzione? E' a sua volta una distinzione "fattuale" o "interpretativa"?

- Quanto all'idea che l'interpretazione non possa che essere un'attività che parte da qualche cosa, direi che tutti gli autori fondamentali dell'ermeneutica sono d'accordo. E' difficile immaginare che qualcuno - se non parlando per metafore - abbia pensato all'interpretazione come un atto che non parte da niente e non arriva a nulla. Nel caso di Gadamer, per esempio, è evidente che si danno anzitutto testi, si danno tradizioni che si calcificano in testi. E questo è l'"oggetto" e il "metro di giudizio" dell'interpretazione.

- Anche l'ultimo punto (per farla breve: gruppi di visioni del mondo, anziché tutti contro tutti) è delicato. Direi che c'è di mezzo la convinzione che mediamente nessuno pensa di costruirsi visioni del mondo autonome, monadiche, rinunciando al confronto con gli altri; cioè accettando di rivedere le proprie attraverso ciò che gli insegnano le altre.

Gentile Prof. Vattimo,

avrei parecchie considerazioni da sottoporLe su questo decisivo tema... quali ad es. la contraddittorietà (quantomeno aporeticità) dell'assunto secondo cui vi sono solo interpretazioni e questo stesso assunto aut fa eccezione (invalidando ciò che afferma) aut non fa eccezione (e quindi invalida la propria validità) o al problema, cui Lei stesso accenna, del criterio sulla cui base dirimere fatti da interpretazioni...

Mi limiterò ad una domanda secca, con riferimento alla tematica della intersoggettività ed alla esplicitazione che Lei ne dà nei seguenti termini: "la verità (dei fatti) è ciò che io costruisco con l'accordo dei miei simili. L'accordo e il disaccordo con gli altri è il criterio (l'unico) per dirimere il vero e il falso".

Ebbene, mi e Le domando:

le interpretazioni, nel loro accordo o disaccordo, saranno possibili (direi, anzi, possono essere ed esser tali) soltanto come interpretazioni di ed in riferimento ad un Medesimo, o no? (altrimenti sarebbero "verità parallele", per così dire).

Ma con ciò non si dice già anche (ed innegabilmente!):

1) che questo Medesimo (verità) è e deve essere SEMPRE, affinché si diano punti di vista, ed eventuali accordi o disaccordi.

2) che tale Medesimo, in relazione al quale si determinano i punti di vista come tali, è appunto implicitamente richiesto ma non è MAI dato, non è mai cioè un punto di vista (né l'accordo derivante dai punti di vista)?

[En passant, noto che su questo tema (l'apparire e l asua struttura) sarebbe da discutere anche la stessa intelligibilità del severiniano "apparire dell'eterno", eterno come apparire ed apparire come ente esso stesso...]

Ma, allora, a quale titolo e con quale legittimità i punti di vista (ed il loro accordo, democratico o no, liberale o no) può definirsi "fondatore" o "criterio" di verità, se per poterlo essere devono postulare innegabilmente che la verità sia e, insieme, che non sia una "intepretazione" nel senso ermeneutico né un "fatto" nel senso realista (ovvero un oggetto, un pensato)?

Ciò è vero, mi sembra, anche per un "distruttore degli assoluti" (definizione, a mio modesto avviso, impropria) come Gentile: anche per il pensatore attualista l'Atto è assolutamente vero, anzi è il solo vero e assoluto, mentre ogni "essere" relativo è smascherato (distrutto) nella sua non-assolutezza ovvero nella sua pretesa assolutezza dall'Atto e nell'Atto del pensiero (che è l'autentico Essere).

Molto grato per un Suo coretse riscontro, nella certezza che avrò solo da imparare.

Grazie ed un saluto cordiale! (non sono stato poi così sintetico come promettevo, me ne scuso...)

Marco

P.S.

La opportuna citazione di Pareyson ("della verità non c'è che interpretazione, non c'è interpretazione che della verità"), a mio parere, è la conferma in actu exercito e performativamente [nella "virgola" che congiunge-e-distingue coordinativamente le due proposizioni nelle quali consiste la proposizione di Pareyson] che la verità NON sia né possa essere interpretazione... appunto perché, il legame necessario delle intepretazioni (costitutivamente plurali) con la verità (essenzialmente unica) non può non appartenere alla verità e ad essa soltanto.

Ma, allora - se così è - l'essere delle interpretazioni non si traduce, forse, nel loro "non poter restare" solo interpretazioni (ossia nel loro "dover dileguare" nella stessa verità che esse in-tendono)?

Aggiungo solo questo:

che "realtà" equivalga a "fatto" (accomunando in "fatto" la duplice declinazione fraternamente nemica: fatto come esistente indipendentemente rispetto al soggetto, oppure intepretazione, che è pur sempre un fatto essa stessa, esistente tuttavia dipendentemente dal soggetto), o in termini ontologici che "essere" sia riducibile a "ente", o in termini metafisici che "reale" sia sinonimo di "esistente" (Hegel direbbe wirklich rispetto a reel)... a me pare che sia tutt'altro che evidente, tutt'altro che immediatamnete data com eequivalenza, anzi sia appunto un'operazione che dà per presupposto scontato e la c.d. realtà e il c.d. soggetto.

Eco era un grande nozionista, ma dalle scarse capacità e sensibilità teoretiche. Ferraris non lo considero nemmeno un filosofo, ma una sorta di Piero Angela dei poveri, che conduce una presunta trasmissione (Zettel) di divulgazione filosofica, che di filosofico ha solo il sottotitolo "filosofia in movimento". Riguardo al dibattito sul "nuovo realismo" (meglio il neo-realismo nel cinema) non starei a consumare energie fisiche e mentali in merito a questa discussione (come ha fatto, secondo me sbagliando, Severino) e lo risolverei con la frase di Sini: "Tutte cazzate".

Personalmente trovo il dibattito che si è scatenato attorno al "nuovo realismo" qualche anno fa, in cui si son buttati a capofitto anche personaggi come Giuliano Ferrara (lasciamo perdere ogni commento), una discussione vuota attorno ad un guscio vuoto come è il termine "nuovo realismo" (metafisico e reazionario).Nietzsche lo avrebbe definito, secondo me, un dibattito da cultura di giornalisti.

Per inciso: allorché la ragione filosofica è fatta dalla "ragion pura", il mito e la sua saggezza sono distinti dalla saggezza e dalla logica della filosofia. Nell'opera di Platone non sempre ciò accade, neppure accade nella visione della realtà propria dell'opera di Arthur Schopenhauer. Si consideri la concezione platonica dell'Eros e il riferimento schopenhaueriano a "Maya". Certo che nella diatriba contemporanea tra razionalismo ed irrazionalismo, immanentismo e trascendentalismo, poi continuata sulla falsariga delle dottrine filosofiche medioevali cristiane divise tra le varie considerazioni realiste e nominaliste, il mito nel discorso filosofico è di necessità distante o irraggiungibile. Eppure risulta evidente, da tale quadro storico, la possibilità nonché necessarietà del superamento dei medesimi parametri storici e delle premesse culturali fondamentali che hanno precluso a parte dell'Occidente completa comprensione del divenire della filosofia e della concreta, accaduta conoscenza che reca identità al pensiero filosofico occidentale. In tal senso non va dimenticato il ritorno agli Antichi e, mi si permetta di recarne menzione, il ritorno d e g l i Antichi. La Sofiologia, la Filologia e in un certo senso la Psicologia... ma anche quanto ha donato e dona e donerà il pensiero poetante e la poesia del pensare. Perciò lo stesso testo antico di Parmenide, l'approfondimento storico della grecità, non recuperano solo, ovvero potrebbero essere ponti, porte per ritrovare o trovare nel Dedalo delle certezze ed interpretazioni la totalità del senso pari alla grandezza degli attuali dilemmi della cultura ufficiale; e pensatori quali Andrea Zanzotto, non solo Giacomo Leopardi o Ugo Foscolo, indicano la strada, senza tentennamenti, cioè il... centro della controversia, se non altro consentendo alla sola d e c i s i o n e filosofica una risoluzione fatale.

MAURO PASTORE

Questo il link dove troverete un mio sito Facebook, ovvero una mia pagina, pubblica (associata al mio profilo personale), di argomento filosofico: https://www.facebook.com/obscuraphilosophia/?ref=bookmarks

Fornisco questo link per eventuali, reali interessati.

MAURO PASTORE

Facciamo un esempio: c'è una conferenza del prof. Vattimo, e una mamma (non sapendo dove lasciarli) porta i suoi due gemelli di 10 anni, Lapo e Maria Novella (sono fiorentini...).

I due ragazzini, per gioco, decidono di contare i presenti.

Lapo conta 50 persone; Maria Novella 51.

I due hanno contato bene i presenti, compresi loro.

Perché arrivano a risultati diversi?

Tra i 50, c'è anche una donna, visibilmente incinta. Lapo l'ha contata come una sola persona, Maria Novella ha incluso, nel concetto di persona, anche il feto nella pancia della madre, contandoli: due.

Qual è la verità dei fatti? Erano 50 persone o 51, alla conferenza di Gianni Vattimo?

Il tale "andrea margiotta" specificasse a chi intendesse rispondere e non tiri fuori esempi a nome di tutti o nessuno. Io non lo includo il suo messaggio tra le risposte, non solo per mancanza di specificazioni. Inoltre non faccia sembrare ad alcuno che stia integrando i miei messaggi. Si lamentino anche gli altri che ne hanno ricevuto noia o disturbo come me della sua pessima ed irresponsabile furberia.

MAURO PASTORE

La mia era una «storiella», prendendo spunto dalla frase di Nietzsche, e rivolta solo al prof. Vattimo. Era sotto ai suoi commenti non certo per volontà mia... Sia più educato...

Domandarsi dopo che sono passati alcuni anni (zenith e nadir tra giorni e giri di luna in cielo) quale senso conferire al richiamo storico del prof. Severino lo trovo utile (anche se questo sito è stato disertato dal suo possessore).

Un pensiero greco, da S. Agostino a S. Tommaso al cattolicesimo fino al Rinascimento, attraverso la patristica e la scolastica, è esistito prima quale oggetto di studio, perché i padri greci della Chiesa non erano tali per mestiere di filosofi ma vagabondi per deserti e poi chissà, poi quale soggetto non partecipante, perché lo stesso Tommaso e gli altri determinanti con lui erano greci non elleni (Tommaso di Aquino era greco calabrese ed italiano ovviamente e non diede con la sua opera, la quale riteneva cosa utile ma senza alcun interesse per i greci, nulla di sé e del suo mondo), quindi quale oggetto di cultura teologica, poi quale soggetto per la altrui cultura non solo teologica ed anche filosofica...

Parimenti trovo utile dare chiarezza al riferimento di Severino al verbo passato di F. W. Nietzsche... Esso, in questo stesso che lo inventò ed usò, aveva iniziale assolutezza quale seduzione ed ordine e condizione, affinché il mondo nel quale Egli trovavasi passasse tutto secondo quanto di troppo inaccettabile e non provvisorio ci fosse, cioè senza lasciar traccia.

La estrema rigorosità e linearità del pensiero del prof. E. Severino mi fece e mi fa arguire che la descrizione da quest'ultimo compiuta del pensiero di Nietzsche sul tempo sia dovuta ad impossibilità di intuirne persona ed impegni personali, potendone studiare solamente figura interna al "nietzschianesimo"; e della distanza con la quale il Severino contempla la figura di Parmenide, ritrovo stessa condizione, in tal ultimo caso entro la cultura platonica, che serbò di Platone solo ritratto ideale. Ciò non preclude significati ma li racchiude entro vicenda meglio precisabile.

Sicuramente eventi convulsi accaddero in Germania sin dai tempi di Nietzsche; ed altri oscuri erano accaduti durante la vita di Platone nei suoi ambienti; oltretutto non si tratta di vicende allineate a tutte le diatribe filosofiche contemporanee né a codesta; eppure senza polemizzare risulta utile notarne; infatti il pensiero per così dire tanto consistente, "pesante" si direbbe più che "forte" né "debole" del prof. Severino, ha forza di coinvolgimento anche in espressioni passate e non basta che gli siano da alternativa le mirabili "leggerezze" del prof. Eco, parziali ma appunto senza obiettivo di esercitare con autorità; allora trovo addirittura salvifico far emergere la alterità anche di biografie e soprattutto di correnti di pensiero. Infatti ne esistono di tutt'altre e il riferimento ai greci di tale professorale diatriba è affatto indiretto e non va oltre la eredità di un confronto mediato e per giunta non senza schermi di troppo: la violenza inquisitoria, la distrazione ereticale, la intolleranza atea... perfino la critica indebita, dato che non ha senso negare altrui appartenenze etniche! Perciò ritengo con questo messaggio postumo di render un poco di giustizia ed anche filosofica a molti passati e non passati ed utilità agli stessi che non hanno potuto tale giustizia.

MAURO PASTORE

Il professor E. Severino aveva citato, nell'articolo del 31/8/2011 sul Corriere Della Sera, una "gran questione" e aveva terminato col menzionare il suo filosofico invito a "dar conto" di una "fede". Questo invito, condotto dal suo Autore filosoficamente-epistemologicamente e non senza gnoseologia e fenomenologia, ha per riferimento principale la ontologia e la questione citata riguarda il mondo delle scienze coinvolto dalle ideologie positiviste e negato dalle dottrine metafisiche.

Certo E. Severino cita Aristotele ma attraverso lo schermo dell'aristotelismo non della passata cultura civile aristotelica (tanto che io ne ricordo per utilità dizione alternativa "Aristotile"), comunque il pensatore contemporaneo centrando il proprio obiettivo; limitato ma, si badi!, contro stessi limiti, ovvero un trovar forze in stesse barriere per distruggerne poteri negativi (è esempio immaginifico usato da stesso professore in ultimi mesi).

Eppure restando anche il questionare, reputo allora interessante dopo alcuni anni (...zenith e nadir tra giorni e giri di luna in cielo) aggiungere resoconti di attualità scientifica e culturale.

Da pochissimo tempo le famigerate tecnologiche scansioni cronometriche hanno postdatato i periodi biologici preistorici e obbligano di fatto a riformulazione degli interi periodi preistorici umani cui datazioni connesse con i periodi biologici preistorici...

Ed allora il questionario prende una direzione precisa ed anche certa fatalità, però senza unicità; infatti le ostilità subculturali sono terribili e non si può dare prospetto di precisi futuri risolutivi di quanto filosoficamente dimostrabile per liberare cultura della scienza, forza politica, virtù filosofica, dopo che con la tecnica contemporanea è stato ottenuto un risultato rivoluzionario, apportatore di dubbi iperbolici alla stessa mentalità scientifica comunemente e convenzionalmente diffusa e non passiva. Certamente si tratta di datazioni a loro volta convenzionali e dipendenti da paradigmi storico-culturali; ma è proprio questo, per il caso specifico in rapporto agli altri, che fa saltar tanti 'ponti falsi' allo scientismo ed al positivismo.

MAURO PASTORE

...Sentita io notizia della perizia da televisione, trovatala poi su internet a tal sito (qui a sèguito il link):

http://ilsuperuovo.it/nuova-datazione-cambriano-terra-rispetto-oggi/?fbclid=IwAR1Von34FhDY4a5OFzlU6LIhn_6R352BOWweO0672gbbTOitO7AUDJ3HZus

Posta un commento